Las “arquitectas” de la 601: levantaron un barrio, ahora les toca conseguir comida

En la orilla de la carretera de San Salvador a Sonsonate hay olor a podrido y césped largo y seco. En ese terreno, un grupo de vendedoras ambulantes construyó un barrio con láminas de chapa. El aislamiento por la pandemia de covid-19 les impide salir a trabajar y se organizan para poder conseguir alimento

Roxana tenía seis años cuando, un miércoles de ceniza de 2017, encontró unos billetes enrollados en una bolsa de plástico junto a la carretera de su casa. La bolsa estaba mojada. Las sacudió para quitarle la suciedad y corrió hacía su casa para contarle a Luisa, su madre, lo que había encontrado.

Luisa no quería abrir la bolsa. Creía que se trataba de una broma de su hija. Ante la insistencia, la rompió. Contó los billetes: eran 200 dólares.

—Comencé a saltar de felicidad con ella. ¿Quién encuentra ese dinero así nomás? —se pregunta Luisa.

Esos 200 dólares sirvieron para que ella y su familia comenzaran a comprar los materiales para construir su casa en la Comunidad 601, en las afueras de San Salvador. Llevaban cuatro años viviendo debajo de unas láminas.

***

Luisa tiene 25 años. A los 15 dio a luz a su primera hija y eso la obligó a suspender la educación básica para dedicarse de lleno a su hogar. Aprendió las tareas domésticas que le enseñó su mamá y a vender frutas, verduras o ropa usada en las calles.

En 2014, Luisa y su pareja ya no podían costear una habitación. Había nacido su segunda hija. “Teníamos que pagar la leche de la niña, ver qué comida llevábamos a la casa y pagar 85 dólares del alquiler de la casa”, dice. La familia comenzó a buscar una nueva vivienda pero los precios eran excesivos. Unos amigos de Luisa le comentaron que había un terreno vacío donde algunas familias se estaban mudando por sus misma razones: la falta de dinero para vivir y comer.

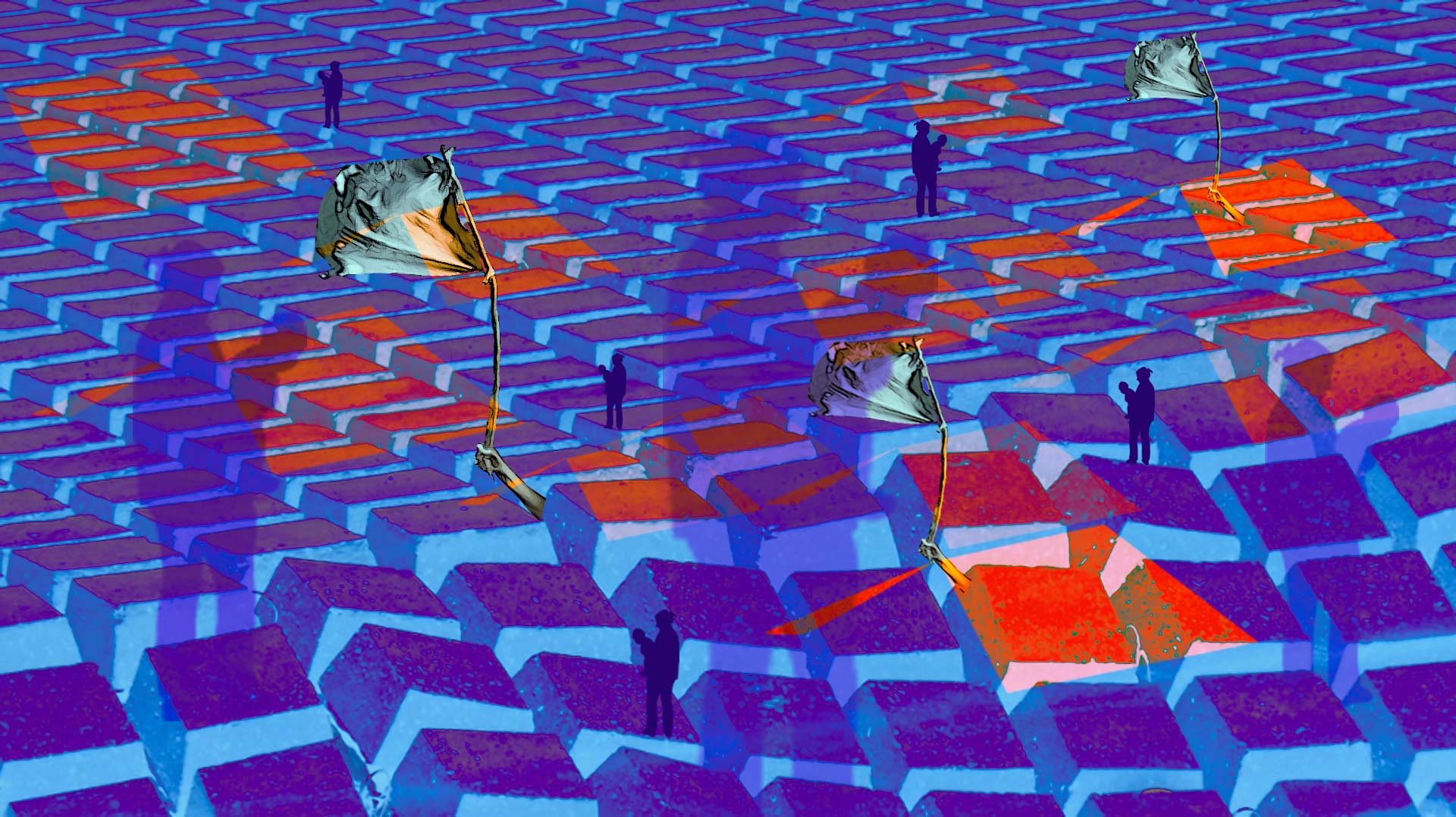

La Comunidad 601, en la orilla de la carretera de San Salvador a Sonsonate, es un lugar difícil de reconocer para quienes transitan en vehículo; el césped largo y seco imposibilita la visión. Alrededor hay fábricas textiles, una que produce gases industriales y otra que hace bebidas y alimentos. Las aguas residuales de esas industrias provocan que en el aire se sienta un olor a podrido.

Luisa y su pareja llegaron al terreno. Lo vieron e imaginaron como podría ser su nuevo hogar de láminas de chapa. “Ahí mismo nos pusimos a planear lo que íbamos a hacer para poder ahorrar y mudarnos de inmediato”, cuenta Luisa. Ocho días después de la visita, su pareja comenzó a tener fuertes dolores en la columna. “Ya no podía levantarse de la cama. Trataba de dar un paso y no podía hacerlo”, recuerda.

El plan de la mudanza continúo. Llamó a sus cuñados para que ayudaran a cortar el césped y colocaran las láminas de chapa con las que hicieron el techo, la pared y la puerta. El material refuerza el calor húmedo del mediodía y pone pegajosa la piel. Para protegerse del frío de la noche, colocaron almohadas en las paredes. Tardaron cinco días en finalizar su nuevo hogar. Después de trasladar las pertenencias, Luisa le pagó a un vecino para que trajera a su pareja en el carro hasta la casa.

Poco a poco se fueron acostumbrando a vivir prácticamente a la intemperie. En la noche les daba miedo salir al baño por temor a las pandillas.

Luisa vendía queso, fruta y verdura y, algunos días, ropa usada. Ganaba 12 dólares al día. La mitad la guardaba para comprar bloques, cemento y otros materiales de construcción.

—Así pasé ahorrando dos años. Quizá más. Ya no recuerdo. Porque también me tocaba comprarle unas inyecciones a él para que mejorara —dice señalando a su pareja.

***

En esta pequeña casa, que luce como si la acabaran de construir, Luisa pudo levantar tres cuartos. El primero funciona como cocina, sala comedor y criadero de gallinas. En la otra habitación solo hay dos camas: allí duermen ella, su esposo y sus dos hijas. El tercero es un baño, separado por una cortina de plástico. Los ahorros de Luisa y los 200 dólares que su hija encontró sirvieron para que uno de sus problemas terminara.

—Yo estuve con mi cuñado dirigiendo y ayudándoles a pegar los bloques. Mire, lo logré. Ya tengo mi casa —dice sonriendo.

La misma situación de Luisa la vivieron al menos 15 de sus vecinas, quienes llegaron a la Comunidad 601 porque ya no podía pagar la renta. Algunas de ellas son madres solteras, encargadas de encontrar la manera de construir su hogar.

Margarita, una de ellas, recuerda el alivio que sintió al tener que dejar de pagar la renta.

—Preferimos comer y tener nuestro pedacito —asegura.

Las mujeres de la comunidad 601 no figuran en las encuestas del gobierno sobre el acceso a la vivienda. Vivir en la ciudad pero tener vida de una comunidad rural impide que haya un registro.

“Cuando uno habla de vivienda y acceso a vivienda es acceso al crédito. Y generalmente para el área urbana uno vincula el trabajo informal con esa dificultad de acceso al crédito porque no hay garantías y no hay estabilidad de ingreso económico permanente que permita acceder al crédito”, explicó Claudia Aguilar, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

En El Salvador nadie recoge datos sobre hábitat y empleo en zonas rurales. Las estadísticas oficiales miden el trabajo informal en áreas urbanas. “La ruralidad en El Salvador es diferente a otros países. En el país, las áreas rurales las encontramos en las zonas periurbanas. Uno no termina de definir, por ejemplo, si estas mujeres realmente son rurales o son mujeres peri urbanas en condición de ruralidad”, explicó Aguilar.

Una investigación realizada por Hábitat Para la Humanidad, una organización no gubernamental con presencia en 16 países de América Latina y el Caribe, reveló que en El Salvador seis de cada diez familias viven en casas precarias y el 31,9% de la población vive en situación de pobreza extrema.

Hace más de un año, El Salvador impuso una serie de medidas para restringir la movilidad de las personas en las calles y así contener los contagios de la covid-19. Solo médicos, personal de seguridad y trabajadores de supermercado (entre otros) tenían autorización para salir de sus casas. El resto, sin una constancia laboral, corría el riesgo de que la Policía lo trasladara a un centro de contención por 30 días.

Quedarse en casa fue más difícil para quienes se mantienen de lo que ganan en el día, como Luisa y sus vecinas, todas vendedoras ambulantes. Sus ahorros duraron menos de un mes.

A finales de abril de 2020 una de ellas vio en las redes sociales que un grupo de personas salió a la calle con una bandera blanca para pedir ayuda alimentaria y le pareció una buena idea para repetir en la Comunidad.

—El primer día solo salimos 10 mujeres con banderas y carteles que decían ‘ayuda’. Y, pues, nos dieron bastante cositas y así dijimos que debíamos estar saliendo todos los días —dice Carla, la organizadora.

Las mujeres recuerdan que un día unas personas que transitaban en carro se estacionaron para entregarles 10 bolsas de arroz y frijoles. Para que alcanzara, lo colocó en una olla grande y lo repartió en bolsas de plástico medianas. Ese lote de comida alcanzó para 15 familias.

—Eso nos ayudó un montón —dice Carla, que al mismo tiempo se molesta porque otras de sus vecinas no salieron porque sintieron “vergüenza”.

A partir de septiembre, el gobierno de Nayib Bukele levantó las medidas de aislamiento. En la comunidad 601 estas mujeres tenían miedo de vender en las calles porque no querían llevar el virus a sus casas.

—Nos quedamos en las casas esperando que pase. Igual ya el cuerpo se acostumbró —cuenta Carla.

En la mesa de Luisa hay una pequeña taza de sopa de hojas de mora que debe compartir con sus dos hijas. Es lo único que pudo conseguir con los 25 centavos que le quedaron de sus ahorros. Es octubre de 2020. Su hija de cinco años no sabe que su mamá ya no tiene trabajo. Llora porque quiere que la sopa tenga carne. No le gusta la mora y la tira al suelo. Luisa la regaña. Le dice que no tiene dinero; que agradezca que tiene comida y un techo donde vivir.

***

Ocho meses han pasado desde aquella primera visita y varias cosas cambiaron en la comunidad. Luisa, por ejemplo, ha comenzado a lavar ropa de otras personas. No gana lo mismo, dice, pero ahora ya puede comprarle otro tipo de comida a sus hijas.

Luisa, al menos, ha tenido un poco de suerte. Diez de sus quince vecinas todavía no encuentran trabajo. Algunas de ellas no han podido conseguir suficiente dinero para comprar y vender verdura o fruta.

—No tenemos la suerte de tener algún familiar que nos preste —dice Margarita.

En la comunidad 601 las familias hoy tienen un techo donde vivir, pero el hambre y la falta de trabajo persisten.

Este artículo es parte de El último techo, un especial transnacional del Laboratorio de Periodismo Situado.